您的位置:主页 > 公司动态 > 公司新闻 > 公司新闻

豆瓣评分,对网络影戏有用吗?

“网多数这样,我也可以委屈接受。”

在惊悚题材网络影戏《兴安岭猎人传说》的豆瓣词条下,一位用户的短评收获了69个赞许。这部影戏4月1日上线腾讯视频后,首日分账票房到达557.4万,刷新了网络影戏的首日票房纪录。豆瓣平台开分6.3的成就(住手发稿前为6.2),在网络影戏中也颇为罕有。

作为中文互联网最大的影迷社区和影戏数据库,豆瓣的评分系统是海内判断影视作品质量的主要准绳。2015年的《豆瓣影戏评分八问》现在依然挂在网站“影戏”页面的显眼位置,文中写明豆瓣评分的原则是“全力还原通俗观影民众对一部影戏的平均看法”。

但在很长一段时间里,豆瓣并不反映民众对网络影戏的平均看法。网络影戏在豆瓣的开分比例不高,2020年整年119部,占上线影片总量的15%,质量也很难在豆瓣获得认可。“典型的网络影戏,能取得6分以上的很少。”映美传媒COO高锐告诉毒眸。

2020年的疫情引发了线上观影需求,网络影戏的市场空间被大幅拓宽。整年网络影戏票房破万万影片共计79部,同比增添跨越50%,但票房TOP10影片的豆瓣平均评分仅为4.6。

这种票房与评分“倒挂”的征象,在疫情前加倍显著。2019年网络影戏年度票房冠军《鬼吹灯之巫峡棺山》上线初期评分不足4分,现在豆瓣已经找不到该片条目。2018年冠军《大蛇》首次让网络影戏分账票房突破5000万,但豆瓣评分只有3.4。

豆瓣和网络影戏的距离感,反映出两种观影人群的割裂。在民众固有印象中,“豆瓣影戏”和“网络影戏”似乎自然带着截然差其余气质,前者离不开“文艺”、“迷影”的标签,后者早年则给人“低俗”“粗制滥造”的印象,受众圈层重合度很低。

从生产周期、分账周期、评分逻辑等多个维度考察,网络影戏现在都照样以流量为主导的短期产物,最终的票房成就依赖平台推荐和站外导流,尚未形成类似院线影戏的“口碑-票房”强相关链条。

对豆瓣评分的讨论面向未来。网络影戏所追求的破圈效应,以及单片付费商业模式的落地,都需要豆瓣评分所代表的口碑流传给予想象力。

01、受众差异影响评分

数位网络影戏从业者在采访中表达的配合看法是:豆瓣用户与网络影戏受众存在较大差异。这是网络影戏不被豆瓣关注、难出豆瓣高分的最主要缘故原由。

“网络影戏受众人群大多用手机等移动端装备观影,或习惯在家里用智能电视。相对而言,豆瓣用户更多是有牢靠院线观影习惯的人群,影迷较多。”奇树有鱼副总裁李思文告诉毒眸。

受众差异的形成,和网络影戏降生之初的定位有关。

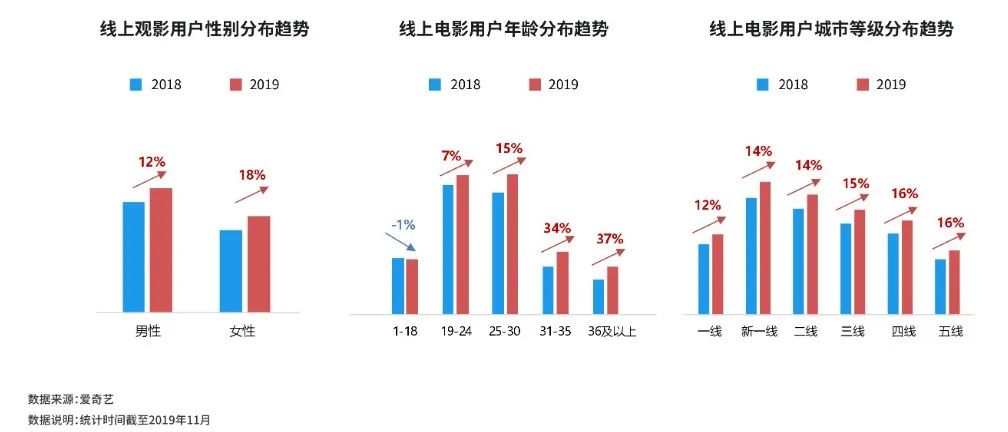

海内网络影戏元年是2014年,那时正值4G网络和智能手机普及,移动互联网浪潮下,三线及以下都会的人口盈利显著,大量原本不怎么上网但也有互联网娱乐需求的用户,成为了网络影戏的主要服务工具。

行业初期,大部门网络影戏的投资成本仅在100万人民币左右,有从业者直言,这批作品“甚至称不上完整的影戏”,但也能获得不错的播放量。“同期的豆瓣用户大多有本科学历吧,会看英美剧、日韩剧和各国影戏,网络影戏不在他们的观影序列之内。”

生长至今,下沉市场仍然是网络影戏的基本盘。据《2020年腾讯视频年度指数讲述·影戏篇》,三线及以下都会用户比例占总用户比例达72.4%,《优酷网络影戏2020年度数据讲述》也显示,三线及以下都会用户比例为58%。

这种差异也能从评分人数上获得反映。根据网娱考察的统计,近7年网络影戏豆瓣评分人数过万的一共只有14部,其中《倩女幽魂:人世情》《陈情令之乱魄》《发家日志》《陈情令之生魂》《灵魂摆渡·黄泉》5部影片的评分人数跨越了2万。

评分人数最多的《灵魂摆渡·黄泉》,在推出影戏版之前已有三部网剧为IP造势,也是迄今唯逐一部豆瓣评分人数跨越10万人的作品。

网络影戏用户也有评价作品的诉求,只不外更多反映在流媒体站内评分上。爱优腾三家平台中只有爱奇艺显示站内评分人数,《发家日志》在爱奇艺的评分人数为227万,《陈情令之生魂》164万,《灵魂摆渡·黄泉》到达1040万。

数据差异到达百倍,需归因于用户行为方式的差异。豆瓣评分需要打开app、搜索影片、点选星级,许多用户还会撰写短评,除了针对影片质量作出评价,也包罗了一重展示自我的目的。而视频平台的评分操作,只需要随视频播放完成点击屏幕的“星星”选项即可。

受到差异用户差异审美倾向的影响,网络影戏评分自然难在豆瓣有亮眼显示。以2020年票房TOP3为例,《奇门遁甲》在腾讯视频和爱奇艺的评分划分为8.1分和7.8分,豆瓣评分5.3。《鬼吹灯之湘西密藏》腾讯视频7.8分,豆瓣4.0分。《倩女幽魂:人世情》腾讯视频9.0分,豆瓣评分4.9。

“深层缘故原由在于,网络影戏的受众还没有笼罩到大部门看影戏的人群。”虎萌文化首创人杨力告诉毒眸。相较于每部影戏的现实观影人次,在豆瓣打分的人数也只占极小比例,但最终通过汇总盘算所形成的评分,却能辐射到相当普遍的观影人群。

而习惯以豆瓣评分作为观影参考、辅助购票决议的影戏观众,大多具备一定的观影量,也有较为稳固的线下观影习惯,这部门人群已往对“网大”持有一定偏见,随着行业的提高和升级,正是网络影戏当下需要掌握的增量用户。

02、口碑效应仍待形成

和豆瓣评分系统的游离,也影响了网络影戏口碑效应的确立。

现在的院线影戏,口碑对票房的起劲作用毋庸置疑。今年春节档的《你好,李焕英》只用4天时间就反超了首日优势伟大的《唐人街探案3》,并依附优良口碑所带来的市场后劲,上映22天厥后到内地影史票房榜第二。

有95万人在豆瓣上为该片打出了8.1的高分,相对公正和权威的豆瓣评分,组成了影戏口碑流传的要害组成部门,也是影戏实现长线逆袭的基础。

而在网络影戏领域,李思文告诉毒眸,“好的内容能引起观众讨论,口碑效应在形成当中,去年我们做的《中国飞侠》算是豆瓣评分和票房双高。但整体市场还没完全到达能靠口碑决议头部影片票房的状态。”

院线影戏的上映周期多在1个月左右,热门影片还能继续延伸,票房的积累依赖长尾效应。而网络影戏本质上是一种短周期产物,在平台上的曝光推广周期只有7-10天,除非数据显示极佳,否则很快就会进入片库,不会在首页、榜单、信息流等处获得展示。

这意味着在内容变现上,相比守候映后口碑的耐久发酵,若何在前期快速吸引用户才是要害命题。“以是会泛起网络影戏三大神兽:片名、海报、6分钟。主要靠引流,而不太注重所谓的离场感。”高锐说。

站内流量累积由用户行为逻辑所决议。对流媒体用户而言,选择旁观网络影戏的决议路径,要比院线影戏短得多。去影院观影大多是先看评分再买票,网络影戏受众打开视频平台,若是首页推荐的新片,片名、海报、类型等要素相符胃口,就有可能点击旁观。

而视频会员点开后,只要收看影戏前6分钟,便会算作有用播铺最先计费,影片是否完播,甚至影片整体质量若何,并不是制片方的主要思量要素。

“流量为王”的思绪也反映到了站外营销上。曾任吾道南来营销认真人的杨力告诉毒眸,“通俗的网大类型片更看重渠道导流,不会稀奇在意口碑。”

毒眸曾在《》一文中提及,抖音、快手等短视频平台已成为网络影戏宣发的主要阵地,由于受众笼罩面大、用户画像相近、跳转便捷等因素,短视频平台正在成为网络影戏主要的流量泉源。

除此之外,网络影戏也会追求更有针对性的垂直渠道举行导流。遵照内容调性差异,有可能在微信、微博等社交平台,知乎、小红书、铁血网等特色社区,甚至特定的线下场景打出营销“组合拳”。好比映美传媒曾让旗下出品的科幻影戏《孤岛终结》在天下科幻大会展映,并在著名科普平台果壳网上举行推广。瞄准春节时代的影片《唐伯虎点秋香2019》则在地铁、远程客运站等春运必经地举行曝光。

受限于发酵时长和空间,网络影戏映后的口碑营销基本处于缺失状态,但这不意味着网络影戏不需要口碑效应。网络影戏的分账时间除了一周左右的集中推广期,另有长达5个多月的“长尾期”。

”长尾期“的网络影戏收益依循与院线影戏相同的逻辑,用户需要在影片的口碑效应动员下,自动搜索影戏旁观。而现在网络影戏普遍评分较低的状态,就成为了票房连续增进的最大掣肘。

在高锐看来,优质项目在这两个时段的收入比例应该到达1:1。迄今为止能靠近该比例的网络影戏凤毛麟角,偶有“二次翻红”的作品如《东北插班生》,在上线一年多之后又以“东北插班生太沙雕了”登上微博热搜前十,更多靠的也是网感和话题度,而非出众的口碑。

现在来看,第三方平台的评分远没有“站内热度”主要。站内热度是一项综合数据,通过专门算法运算得出,包罗了点击率、站内评分、阅片完成度、站外讨论情形等多个维度,这项指标会对用户点击造成更直接的影响。

由于生产和消费的逻辑差异,有部门从业者以为网络影戏也需要一个类似豆瓣的自力评分平台,岂论线上线下,受众选择影戏,无非是想知道现在有哪些作品在热映。但豆瓣并没有把网络和院线影戏做区分,网络影戏也不会泛起在豆瓣的推荐页上。

03、“后疫情时代”的变化可能

以疫情为分水岭,网络影戏进入了新的生长时期。以流量为主导的商业模式无法知足用户逐渐增进的娱乐需求,也难以匹配扩大后的市场规模,需要向由口碑拉动票房的商业模式转型。

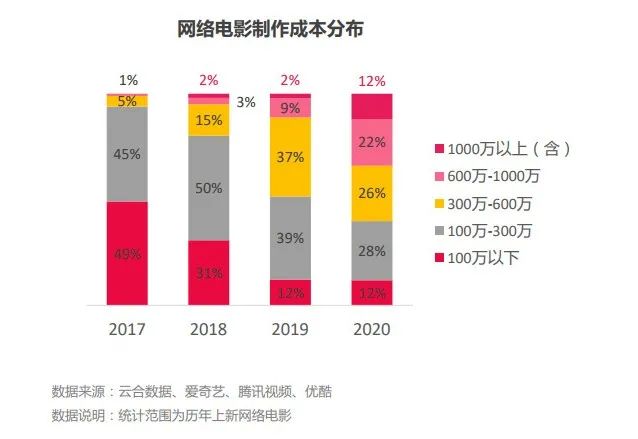

疫情所催生的线上经济盈利,让外界更多关注到了网络影戏市场。票房上限和高票房影片数目都在增添,这直接抬升了制片方的投资信心。“以前最高票房3000万的时刻,投资不敢跨越2000万。当最高票房5000万的时刻,3500万的项目就也敢试试了。”

云合数据宣布的《2020中国网络影戏年度讲述》显示,网络影戏已告辞“低成本”时代,投资成本300万以下影片由51%缩减至40%,投资成本在600万以上的影片占比到达34%。

随着制作升级,影片的拍摄周期也会延伸。已往即即是主打视效的类型片,拍摄周期也只在15天左右,现在则至少翻倍,平均需1个月以上。

市场空间虽然在疫情影响下被扩大了,行业提高并非一蹴而就。不少从业者告诉过毒眸,真正的提升和变化,会发生在“后疫情时代”。对网络影戏来说,当前正处于从“流量为王”转向“口碑为王”的过渡期。

网络影戏也产出过高口碑的作品,前文提及的《灵魂摆渡·黄泉》豆瓣评分到达7.1分,《罪途》三部曲评分都在6.5分以上。6.5分基本也是院线影戏在豆瓣的“及格线”。

《罪途》三部曲

2020年疫情发作时,网络影戏行业自己就发展到了必须鼎力提质减量的阶段,原有下沉市场的用户审美也在不停提升,“流量进来,赚一笔钱,观众看完影片骂一顿”的模式不能耐久运转。网络影戏事实是内容产物,提升内容品质是必经之路。

作为主要的内容垂类,流媒体平台也一直希望提高网络影戏的竞争力,而形成口碑效应是其中的主要环节。

爱奇艺会员及外洋营业群总裁杨向华曾在第二届中国网络影戏周上示意,“追逐所谓6分钟是网络影戏的一大误区”,近期腾讯企鹅影视副总裁常斌也示意:“希望网络影戏能把豆瓣评分6分作为奋斗目的,未来用口碑指导票房是最正向的操作。”

完成商业模式转型,到达类似院线的“口碑-票房”正向循环,需要靠单片付费来实现。

从2020年年头至今,已有十余部影片接纳单片付费模式刊行,2021整年接纳该形式的影片数目会继续增添。这种模式基本遵照和院线影戏相同的消费逻辑,即即是会员也需要为影片分外付费,选择是否“购票”之前,自然也会先关注影片在豆瓣这类第三方平台上的评分。

现在,推行单片付费主要难点照样在于内容质量。李思文以为,“若是每周都有一部豆瓣6分的影戏,一年就足够培育出观众举行单片付费的习惯。但现在好作品的贮备量还不够。”

缺乏优质剧本的支持,则是网络影戏难以被豆瓣用户认可的主要缘故原由。演员谢苗一年前接受采访时示意,每年60%的网络影戏资源都市从他手上过一遍,“若是以正常尺度权衡,网络影戏80%的剧本不达标。拿到剧本从不奢望它能讲一个好故事。”

当前市场奇幻、怪兽、军事、东北笑剧等题材较为卖座,普遍更看重特效和噱头,较为轻视剧本和故事。

在2020年,现实主义题材影片在数目和质量上均有较大突破,数目占比9%,其中《中国飞侠》豆瓣开分6.5,首周票房破1000万。《老大不小》以80万成本撬动563万分账,投资回报率高达703%,豆瓣评分到达了7.0。《树上有个好地方》豆瓣评分8.0,为近年最高。

高锐将海内网络影戏的生长与上世纪七八十年月的香港影戏举行了类比,80年月港片和网络影戏早期一样,也喜欢拍僵尸、羽士、妖妖怪怪,周期快,大量拍,最后量变引起质变,形成了香港影戏的繁荣。

“现在追求票房也好,追求豆瓣评分也好,都只是行业生长的历程,而非效果。”只有履历大浪淘沙的历程,才会有更多精品留下。

下一篇:腾讯与成都的科创大棋