您的位置:主页 > 公司动态 > 公司新闻 > 公司新闻

牌桌推倒重来,教培机构能玩好新一局吗

7月,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业肩负和校外培训肩负的意见》(以下简称“双减”政策)公布。“双减”政策的公布主体是中共中央办公厅、国务院办公厅而非教育部,可见其国家重视水平非统一样平常。

在正式文件下发前,网上就有红头文件的图片撒播开来。羁系政策这只“靴子”落地的那一刹那,想必许多人心头那块石头也终于落地。

巨细70多万家校外培训机构、近万万从业职员,最先各奔前途。

机构转型、员工驱逐、家长退费、回归校内……履历一个暑假的变故,不管是教育机构、大厂员工照样家长、公办校先生,面临“双减”政策之后的第一个学期,人人都在学着顺应新节奏。

减负的下一步是增效

“双减”政策强调学校是教育的主阵地,任何校外机构都不能凌驾于学校之上,培训机构是学校的弥补,而不是学校的逾越。“双减”,减的是学生作业肩负和校外培训肩负,增添的是学生的校内时间。

校外培训的时间虽然削减了,但政策要求课后服务周全笼罩,也给了教育机构作为相助方而不是替换方介入校内教育的时机。减轻作业肩负、减轻校外培训肩负,更需要教育企业研发能够提升学习效率的内容、硬件,并配合学校为学生服务。

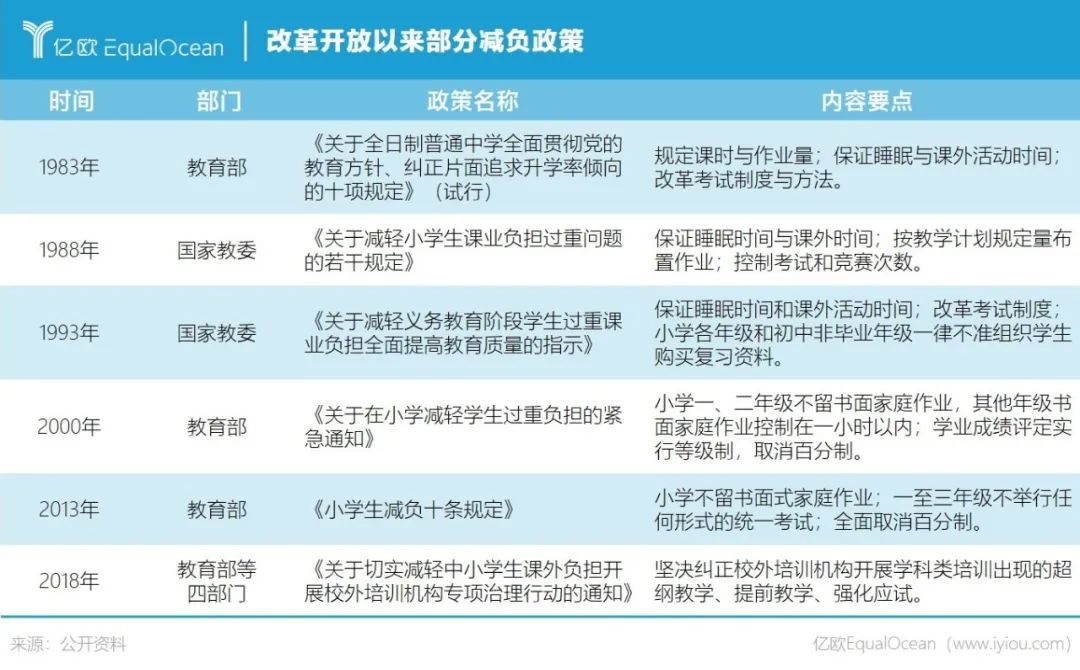

此次“双减”政策,实质上也是近几十年来减负政策的最新延续。

详细政策文本上,每一轮新政策都有针对新形势的新行动,但在减负精神上,从1955年教育部公布的《关于减轻中、小学校学生过重肩负的指示》到现在基本仍是一以贯之。

1993年的《关于减轻义务教育阶段学生过重课业肩负周全提高教育质量的指示》,划定初中各年级天天家庭作业不跨越1.5小时,要保证睡眠时间和课外流动时间;2000年的《关于在小学减轻学生过重肩负的紧要通知》,重申一、二年级不得部署书面作业,不得购置设计外教辅,作废百分制;2013年的《小学生减负十条》,更是强调周全作废百分制。

对比政策文本,会发现一直都在围绕减轻孩子课内外的课业肩负睁开,最新的“双减”政策只是更强调减轻课外培训的肩负。

以往的政策减轻了孩子校内的时间和肩负,却又导致校外培训机组成为孩子学习的主园地。再次让学校成为教育主阵地,成为本次改造的重点。

事实上,差异阶段的政策一直在解决差异时代的问题。开国初、改造开放初期,在有限的资源下为了快出人才、出好人才,国家推出了“重点校”政策;但当学生考试压力过大、以钱择校等问题泛起之后,国家又顺势推出减负、就近入学等政策。

1978年1月,教育部出台《关于办妥一批重点中小学的试行方案的通知》,提出除部署重点中小学外,省和市两级可各自办妥一批重点中小学,县可办妥两三所重点中学、五六所重点小学;1980年10月教育部又揭晓《关于分期分批办妥重点中学的决议》;直到2006年新修订通过的《义务教育法》,提出不得将学校分为重点学校和非重点学校,学校不得分设重点班和非重点班,重点校政策才算执法上退出历史舞台。

不外,义务教育阶段重点校依然“实存名亡”,教育平衡化还需要进一步起劲;非义务教育阶段的“重点校”也仍然存在,如“双一流”等高校。而且义务教育阶段的名校,升入后者的概率远大于其他学校。

不管是否叫“重点校”,家长们都希望孩子去更好的学校,中小学名校的“择校费”问题愈演愈烈,成为2010年前后众多媒体关注的话题。

为领会决“择校费”问题,相关部门鼎力推进就近入学。2014年,教育手下发《关于进一步做好小学升入初中免试就近入学事情的实行意见》,要求就近入学压力较大的各重点多数会(直辖市、设计单列市、副省级省会都会)所有县(市、区)要于2015年实现划片就近入学。

在就近入学政策严酷限制下,“择校费”问题逐渐平息,但学区房成为了新的话题。众多家长争取重点学校的入学权,学区房价钱一年高过一年,学区房引发的教育资源不平衡问题,使得教育主管部门又最先推动多校划片甚至跨学区多校划片政策。

从重点校到择校费再到学区房,可以看到解决了一个问题后,往往又会有新的问题泛起。没有毕其功于一役,但在决议层的刻意之下,减负等重点问题一定会获得突破。

突破之后遇到的新问题,就是教育企业的新时机。

减负的问题解决之后,下一个问题就是要增效。在各省市教育部门的政策文本中,“增效”往往是减负之后普遍都在思量的板块。

增效,是决议层给市场主体介入教育转变的主要抓手,也是课外培训机构助力校内教育的优势所在。

转型的诸多可能

“双减”政策从起草到落地,教育企业一直在关注其动态。对于巨头们来说,红线会划在什么局限一定早就有预估。

教育巨头相比于中小教育机构,诸多营业线的大调整、职员裁撤难以制止,但“船浩劫掉头”却也未必。狂风骤雨下,翩翩的蝴蝶被打落地面,反倒是大象还可以起舞。

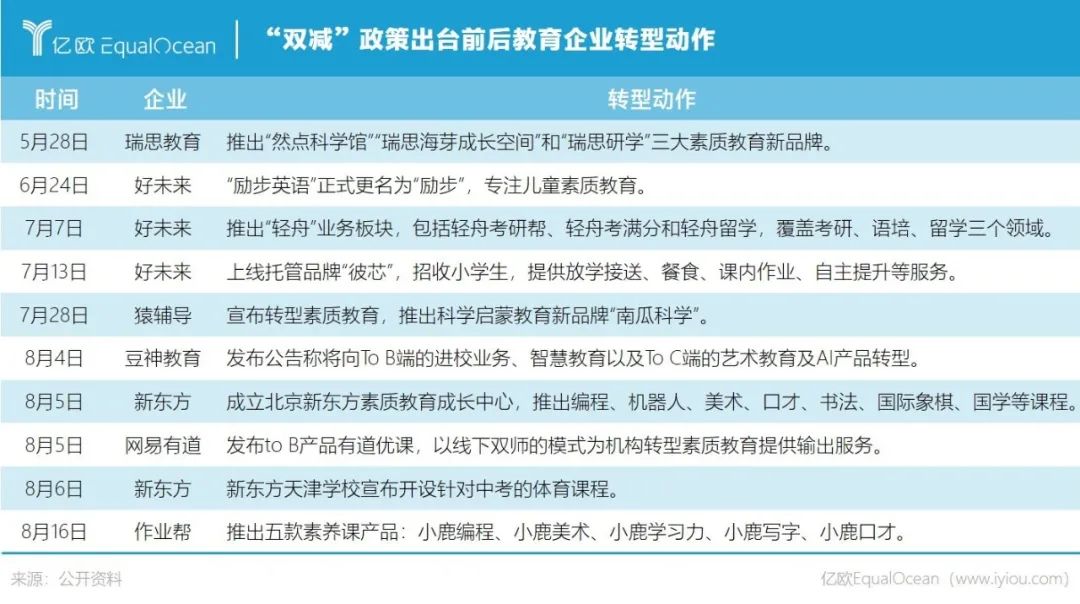

多家教育巨头在“双减”政策落地前,就已经最先转型动作,在政策落地后更是迅速召开公布会,宣布素质教育等转型偏向。

对外经济商业大学教育与开放经济研究中央研究部主任曲一帆在8月16日的《经济日报》上撰文指出,校外培训转型大致有七大偏向:助力校内教育;增强素质教育;指导家庭教育;生长职业教育;服务终身教育;促进墟落教育振兴;扩大教育对外开放。该文后被教育部官网转载,成为教育机构转型的参考。

无论是好未来、新东方两大教育巨头,照样作业帮等在线教育头部选手,素质教育一直都是企业内部的主要板块。所谓转型,着实也是借机对内部营业线合并整合,将原本隐藏于学科培训之后的素质教育推到台前。

好比,网易有道素质教育营业卖力人陈虎就在8月召开的行业相助公布会上示意:“有道重点关注素质教育从2016年最先,现已有编程、机械人、美术、围棋、科学等多个素质教育产物。”

再好比,作业帮对素质教育的探索也在2019年就已经开启,据先容其70%以上的用户来自三线及以下区域,这些一二线都会之外的用户群体相比一线都会,对于普惠性子的素质教育有着更大需求。

体育类、艺术类、编程类、书法类等素质教育局限,也是学科类教育机构转型最主要的偏向。

据央视财经近期报道,我国现在有37万家艺术类培训相关企业、66万家体育运动类培训相关企业;“双减”政策公布以来,以上两类培训相关企业新增了3.3万余家,较去年同期相比增进99%。

除此之外,还可以拓展托管、延伸到考研、职业教育、成人教育等多个领域。

微淼财商教育高研团乔书宁告诉亿欧EqualOcean,学科教育类企业转型之下,面向成年人的技术教育可能会成为教育行业的热门赛道,那些能够让教育为社会服务、与社会需求契合的教育企业才会更有时机,好比职业教育、技术型教育。

而职业教育并不只是成人职业教育。在普职比(通俗高中和中等职业学校的招生比例)大致1:1的政策下,有快要一半初中生无法进入高中,只能被分流到职业教育轨。

据统计,2019年,中国职业教育在校生共有2857.1万人,其中中职招生600.3万人,占高中阶段教育的41.7%。他们不是成年人,和高中生一样“也是个孩子”,但却被社会和许多教育企业忽略。

他们和他们的怙恃,都是当前教育系统下的弱势方。据报道,最近某地一位家长在开学之后才发现,孩子没有学上了(中考分数过低)——很少有人能想象,竟然尚有家长完全不知道中考意味着什么,不知道高中、中职若何入学。

据估测,2020年中国职业技术教育市场规模到达1415亿元。针对职业教育学生的职业指导、培训见习、资格证书等多方面的职业培训,也会是一个不小的市场。只是相对于多金的K12赛道,相对于素质教育赛道,教育大厂还没有最先注重而已。

追随时代转型,才气吃到时代盈利

时代作育企业,企业也影响了时代。

20世纪80、90年月的留学潮,成就了以留学英语培训起身的新东方。“学好数理化,走遍天下都不怕”,中国人对于理科的重视,也成就了以奥数培训起身的好未来。这是时代成就企业的例证。

在留学热退潮之后,新东方延续拓展英语等赛道,用户群已经从少数留学人群拓展笼罩到更多人群;好未来也将原本只是少数尖子生需求的奥数培训,做成了“全民需求”。这是企业影响时代的例证。

“有人在挥金如土打赏主播,有人在寻找知识改变运气的稻草”,这是2018年12月中国青年报《这块屏幕可能改变运气》一文下的一条热门谈论。这篇报道里,直播课改变许多农村孩子运气的故事感动了不少人。

但报道和热评背后,少有人关注直播课背后的东方问道公司若何赢得项目、为什么许多中学依然只有少数班能上直播课。在国家重视教育平衡化的时代,东方问道着实只是比别人稍早一步切入这一市场,没有去做“锦上添花”的生意,而是选择“雪中送炭”。

时代在改变,教育企业需要顺应,比别人更早一步发现市场时机,就能获取时代的盈利。

最新的学科类培训收费政策,以及行业协会关于机构房租问题的意见,也给出了企业必须转变的信号。

9月6日,国家生长改造委、教育部、市场羁系总局公布《关于增强义务教育阶段学科类校外培训收费羁系的通知》,规界说务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费,由政府制订基准收费尺度,各地上浮不得跨越10%,下浮可不限。

通知还严酷划定了人为水平、租金核算、宣传费:培训机构职员平均人为水平不得显著高于当地教育行业城镇非私营单元就业职员平均人为;培训园地租金和牢固资产折旧费等,按合理方式和公允水中分摊核算;宣传费按不跨越销售收入的3%据实核算。

学科类培训已经确定为非营利性子,教育企业作为商业公司,都在加速速率开拓学科类赛道之外的偏向,切换教育园地的需求也随之而来。

中国民办教育协会就公布《关于校外培训机构房租有关问题的行业意见书》,指出校外培训机构退租属于形式调换,不用支付违约金。对于想转换办学场所、降低支出压力的教育机构,这也是一个变换阵地的好时刻,尽快退租、尽早切换或许是更好的选择。

虽然原有教育场所四周的市场可能会随之流失,新的租赁园地也未必会有成本上的降低。但敢于挑战风险、顺应能力更强的企业,一定会在市场中胜过喜欢埋怨而不愿转变的企业。

写在最后

“双减”政策对于教育企业,恰如“三条红线”政策对于房产企业一样,这是教育领域的一场去杠杆。

但政策绝非要祛除教培行业,而是激励与羁系并存,要在教育领域捅破资源吹出的泡沫、烧掉陈旧的腐木,为被巨头遮蔽的更多企业开拓出一个宽阔的赛道。有一个强制外力将牌桌推倒重来,或许也是行业改变的契机。

“三条红线”之下,杠杆率最高的房企反而变得危险;“双减”政策之下,教育企业也不再是资源通吃。

国家要在拼家庭财力的培训之外,确立一个笼罩更多孩子的普惠式学科教育系统,一个全新的人才系统,从包罗底层民众在内的多条理人群中选取国家需要的人才。作为教育企业,能辅助国家实现这一目的,也就能够实现自己的“浴火重生”。