您的位置:主页 > 公司动态 > 公司新闻 > 公司新闻

日系家电,跌落神坛_国际期货,香港期货开户

11月22日,日本家电品牌松下召开投资者说明会,提出强化外洋营业的新战略。

社长品田正弘示意,到2023年日本本土销售额占比预计压缩至35%-40%,当前该比例跨越50%。在诸多外洋市场中,品田正弘重点提及中国、印度和欧洲,设计“将中国市场的占比提升至靠近20%的水平”。

作为最早一批入华的日系家电品牌,松下在中国市场耕作多年,也曾绚烂一时。但凭证奥维云网的最新统计,停止今年上半年,松下在中国空调市场的占有率不足0.3%,沦为彻底的边缘玩家。

和松下一起失意中国市场的,另有东芝、三菱、日立、夏普、索尼等一众日系品牌。

曾几何时,日系家电品牌是质量的保证,是消费者热捧的工具,创下过一系列傲人成就。但现在时移世易,日系品牌留给国人的印象只剩下不停下滑的销量、一家又一家企业的卖身和退却,另有口碑上的诸多争议。

称霸一时的日系家电,是若何一步步走到今天这种境界的?日系品牌的衰落和本土品牌的崛起中,又教会了市场哪些原理?

为领会答这些问题,我们或许需要认真回首一下日系家电品牌在华兴衰史。

绚烂的二十年:

手艺是最强护城河

日系家电品牌和中国市场结缘,最早可追溯到1978年——即改造开放元年。

1978年10月,那时已是78岁高龄的松下幸之助亲自到大阪工厂迎接中国访日代表团。这是中日两国关系正常化之后,中方高级代表首次应邀访日。

据日媒在昔时的报道,中方代表在松下工厂上旅行了电视机、传真机、录像机等产物生产线。日本企业的现代化生产流程,以及严酷的质检系统,给中方留下了深刻印象。据悉,中方代表向松下幸之助留下一句话:

“中国的现代化建设,松下老先生能否帮点忙?”

根据彼时的政治天气,松下幸之助很清晰,中方代表团这番话已经为松下进入中国市场打开了大门。次年,松下幸之助接见中国并和政府签署《手艺协作*号》协议,为上海灯泡厂提供是非显像管装备,正式揭开双方互助的序幕。

80年月末,松下在北京确立了松下彩色显像管有限公司,投资规模高达248亿日元。该公司是谁人年月规模*的中日合资企业,松下也成为首家在华建厂的外国家电品牌。在生产线周全完工之后,松下的彩电、空调等产物迅速走红天下,成为初代日系家电爆款。

在暮年迈松下的动员下,日立、东芝、三菱、夏普等日系品牌蜂拥而至,在中国家电市场刮起一阵凶猛的日本风。

早在1965年便上岸香港的日立,和中国大陆市场接触颇多,对政策的转变反映最为迅速。险些在松下和中国政府签署互助协议的统一时间,日立宣布确立中国出口营业所和北京事务所,并于1981年确立福建日立电视机有限公司,吹响周全进军中国市场军号。

之后不久,日立的深圳彩色显示器件工厂、上海空调服务中央相继确立,彩电、空调等产物最先攻占各大阛阓。

到了90年月,东芝正式在华确立彩电生产线,松下和日立迎来了一个重磅对手。

彼时的东芝,是日本科技行业的标杆及*半导体公司,生产出整日本*台晶体管电视、*台冰箱和*台DVD机,手艺实力相当过硬。进入中国市场后,东芝也将眼光瞄准彩电、空协调冰箱这个大热品类。

同样聚焦在彩电赛道的,另有产物线高度垂直的夏普。那时,夏普是日本本土电视销量榜榜首“钉子户”,一度占领冠军宝座17年之久。80年月也恰逢国民收入上涨、国家放宽入口彩电限制,彩电需叱责面发作,为日系品牌的增进提供了时机。

相比起那时苦苦挣扎的长虹等本土品牌,日系品牌*的优势在于两个字——手艺。

早在1955年,索尼的前身东京通讯工业公司就研发出了全球首台使用半导体手艺的收音机。在索尼首创人盛田昭夫竭尽全力的宣传下,日本家电企业都意识到半导体手艺对家电生产的主要性,周全投身研发事业。

同样以彩电行业为例。在*时期,日系企业拥有全球90%的彩电手艺专利,彩色显像管等焦点零部件更是险些形成垄断。索尼研发的“特丽珑”显像管,一度称霸全球市场40余年,直到2008年前后液晶手艺普及才退出历史舞台。

除此之外,在中国确立分公司和生产线,将生产本土化之后,日系品牌的运输、人力成本都大幅降低,也为它们提供了降价空间。

数据显示,日本是非电视均价在上世纪80年月前就一直下滑,直到最终被彩电取代。而成为新主流的CRT彩电均价,也在80年月末加速下降。到进入中国市场后,这种性价比优势也获得延续。

(图片来自国泰君安证券)

在日系家电品牌入华之初,中国家电行业还处于生长初期,各项手艺都很不成熟。例如彩电最主要的零部件彩色显像管,所有需要从外洋入口。高昂的入口零件和缺乏履历的生产线,推高了国产彩电的价钱。反倒是掌握焦点手艺和成熟生产线的日系品牌,从质量到性价比都让国人为之折服。

松下幸之助就曾说过,企业的责任是“把民众需要的器械,变得跟自来水一样廉价。”借助规范化的生产流程和超高销量,日系家电品牌有用摊薄了生产、谋划成本,并让利消费者。

国泰君安证券统计的历史数据显示,1990-2000年这十年间,日系品牌的销量、占有率均到达历史*。这段时期,大量本土中小品牌面临镌汰,美的、长虹、海尔等大品牌也在竞争中大幅落伍,日系品牌基本难逢对手。

其中,停止2000年,海内冰箱市场集中度到达64.34%,洗衣机市场为58%,彩电、空调等品类的CR4也处于较高水平——固然,排名前线的无一破例都是日系品牌。

然而,阛阓上没有永恒的赢家,这条定律放在任何行业都十分合适。从70年月末入华最先算起,日系家电品牌称霸中国市场跨越二十年的时间,终于也走到改朝换代的节点。

而且和过往许多案例一样,王朝被推翻,内部顽疾和外部挑战,一个都少不了。

衰落的泉源:

品质下滑、战略失误、对手发力

新世纪之初,日系家电的统治职位虽然遭到削弱,但仍有一批忠实拥趸。松下、夏普等品牌走向周全衰落,还得从内部、外部遭受的多重暴击提及。

1、质量、服务周全滑坡

*重挑战来自用户的不满,矛头直指日系家电品牌的两个焦点卖点——产物质量和售后服务。

在入华早期,日系家电品牌大多沿用直营模式,研发团队基本集中在日本本土,中国生产线只认真组装、销售等下游环节。但随着上世纪80-90年月国民电器需求激增、家电生产规模快速扩大,总部话语权太大、中国区域生产线响应速率落伍且运营成本过高的治理模式不再适用。

*的解决设施,是对生产线举行本土化刷新:不止一线组装工人,手艺职员也周全本土化,并将部门售后、质检事情交给第三方团队认真,以减轻运营成本及资产肩负。但牵涉到战略层面的决议,依然需要总部指挥。

但这样一来,总部和分公司之间的分歧最先加剧,产物质量和售后服务也无法完全置于总部控制,逐渐偏离原有轨迹。尤其是进入21世纪之后,海内消费者的维权意识不停提高,互联网逐渐普及提供了发声途径,针对各个家电品牌的质量投诉也多了起来。

公然资料显示,松下在2000-2015年时代先后因质量问题召回了97万台摒挡机和过万台电视机,旗下一款空气净化器则因标注参数、功效与现实不符而登上央视质量黑榜。甚至刊行于2011年的Let's Note系列条记本电脑也由于电池充电量问题发生起火事故,在全球大局限召回近200万台。

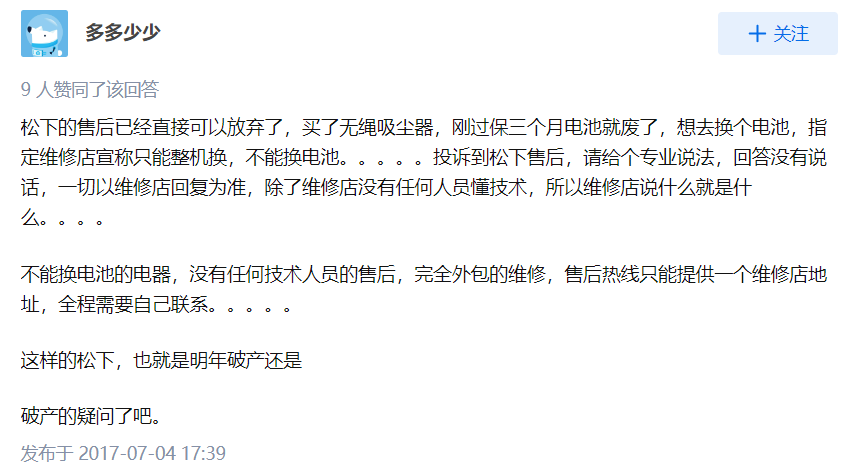

以质量取胜的日系家电品牌,也由于多次大规模召回而口碑跳水,对其品牌形象造成了难以填补的损失。而且时至今日,日系家电品牌的售后服务质量依然没有显著改善。翻看各个社交平台,都能找到大量的差评。

知乎上有一个宣布于2017年的问题“松下售后咋那么牛?”,引发了不少网友共识。答主“多若干少”示意,松下的售后“已经可以直接放弃了”,刚买三个月的无绳吸尘器电池就报废了,售后客服却称无法替换零部件,只能整机替换。此外,针对空调、冰箱等人人电售后、维修服务的吐槽,同样层出不穷。

(图片来自知乎)

2、转型设计一再受挫

更令人唏嘘的是,在面临份额下滑、质量遭质疑等挑战时,日系家电品牌没有选择迎难而上,而是掉头开放新营业、新市场。而过早放弃家电这个焦点阵地,错误押宝核电、半导体等新营业,不仅让它们被中国市场彻底甩掉,更是直接摇动了自身基本。

东芝在2006年收购美国西屋电气,正式进入核电行业,彼时介入竞购的另有三菱和日立两间家电企业。而这宗收购案最终成交价高达54亿美元,对比西屋电气那时的估值溢价靠近3倍。

东芝转型核电产业,受到日本政府的招呼。但2011年的福岛核泄露事宜,直接让整个行业跌入低谷。高价并购的西屋电气欠债率在随后几年一起飙升,东芝自己也在2016年发作19亿美元财政造假丑闻,这一次转型可谓出师未捷身先死。

同样铩羽而归的,另有做手机的夏普、做半导体和等离子的松下等等。*转型乐成的,就只有押中消费电子产业的索尼。

值得一提的是,质量和售后服务质量连续下滑,和日系家电品牌后期重用第三方代工厂有很大关系。据日媒报道,由于家电营业线不停缩短,日立早在2010年就探索过将外洋白电营业委托外部生产的想法,本土产线则专注于电梯等工业产物的生产。

由于业绩不佳要控制成本,削减对生产线和售后服务的投入;由于质量不稳固和售后服务太过糟糕,家电销量继续走低……日系品牌,就这样走到死胡同,摆在它们眼前的是一个无解的死循环。

转型失败之后,更严重的财政危急最先袭来。2013年,松下重组营业线,抛售焦点资产:等离子电视工厂直接宣布关闭,出售中国电视营业,将重心转向车载、元器件等B2B领域。日立则把重心调整到工业领域,专注于电梯营业。在此之后,日系家电品牌再难整天气,衰落已无法挽回。

3、竞争对手快速崛起

这时刻,第三重,也是让日系品牌彻底被击垮的最后一重挑战也泛起了——外部竞争对手崛起。

改造开放及加入WTO后,中国收支口商业发作式增进,三星、LG等韩系家电,以及西门子、飞利浦、惠而浦等为代表的西欧品牌闻风而至,在上世纪末和21世纪初纷纷上岸中国市场。到了21世纪头10年,日系品牌一落千丈,韩系、西欧系家电品牌在这一时期短暂成为霸主。

西门子依附冰箱、洗衣机和厨电三件套抢占高端市场,惠而浦则带来了家用清水器、滚筒式洗衣机等新鲜产物。和日系品牌的薄利多销蹊径相比,韩系、西欧系品牌将火力集中在高端市场。这一战略,也相符中国国民经济腾飞、家电消费升级的时代潮水,一时间将日系品牌打得丢盔弃甲。

旧主退位,自然会有新王登位,这是商业天下稳固的定律。日系、韩系、西欧系品牌都曾风景一时,但并没有将统治延续下去。

而在日、韩、西欧等外来品牌退位之后,固然就到了本土品牌上位的时刻了。

本土品牌的崛起:

手艺、资源、生产线周全升级

日系品牌周全入华的时刻,本土品牌生长得怎么样呢?

我们可以看一些代表性企业的动态:1980年,一家叫明珠的企业刚生产出*台金属台扇,这就是日后中国的家电霸主美的的前身;统一时期的长虹,刚刚完成从国营到商业化的改造,直到1986年才建起*条生产线……

一分刊行于1981年6月的《中国金融》杂志则纪录了一组数据:1980年整年,中国只有2000余家家电工厂,整年共生产725万台风扇,1.3万台空协调4.9万台冰箱。空调、冰箱的产能,甚至只是日系品牌的零头。

毫无疑问,此时的中国本土品牌没有和日系品牌较量的实力。阻碍中国家电行业早期生长的绊脚石,一是资金,二是手艺——而这些缺陷,正好是日系家电品牌的优势。

在此靠山下,本土品牌没有期待泛起事业,一朝实现弯道超车。最终能实现逾越,靠的是长达数十年的厚积薄发,以及对时代生长潮水的准确捕捉。

1、引入先进手艺,积累生产履历

脚扎实地积累手艺、生产履历,是本土品牌最准确的决议。在80年月日系家电企业大规模进驻中国市场的时刻,本土品牌也捉住时机和前者确立互助关系,引进对方的先进手艺和生产线。

好比美的从东芝那里引进了空调压缩机手艺,格兰仕的首条微波炉生产线也是在这家日本厂商的辅助下确立的;长虹则抱紧松下大腿,确立了团结实验室,海信也从松下那里购置了一批14英寸彩电的生产装备。

不能否认,日系品牌对中国品牌的发展起到了至关主要的作用。80年月这段时间的互助,为本土家电企业奠基了研发和生产基础,对日后的生长具有主要意义。

(图片来自国泰君安证券)

2、兼收并蓄,增强资源实力

新世纪之初,本土品牌走到至关主要的改造窗口。首先到来了,是一场史无前例的并购潮。

2004年,格力电器一口吻完成了对格力团体旗下凌达压缩机有限公司、格力新元电子有限公司、格力电工有限公司、格力小家电有限公司四家子公司的收购;同样在2004年,美的先是接盘华凌,后又拿下荣事达美泰克合资公司50.5%的股权,周全扩充空调、冰箱营业线;次年,海信将容声旗下的科龙收入囊中,也通盘承接了后者的手艺及研发团队……

像这样的并购案,在谁人时期另有许多。通过兼收并蓄、夯实自身实力,美的、格力、海信、长虹等一批本土品牌顺势而起,逐渐取代日系、韩系品牌成为中国家电市场的统治者。

3、品牌定位与生产线周全升级

各项条件成熟后,生产线、品牌理念再到产物设计的升级就水到渠成了。

众所周知,制造业现在正掀起一场数智化革命,对采购、生产、物流到售后等各个环节举行周全升级。但不要遗忘,最早启用数字化生产线和供应链的,正是美的、海尔等家电企业。

早在2012年,美的就宣布建设自动化工厂,并从外国采购了大量自动化妆备,包罗机械臂等。到2015年美的30周年庆典上,时任美的空调事业部总裁吴文新示意,美的会在未来5年内投入50亿元继续升级生产线,到达完全的自动化、智能化和信息化。

“无论是产物升级照样治理升级,最终都要通过自动化来完成”,吴文新云云形貌自动化对美的的战略意义。那一年,美的空调营业的营收同比增进近40%至700亿元,员工数目则从5万人锐减至2.6万人。到2018年,该营业线的员工规模已下降至2万人左右,业绩则是连续走高。

和生产线同时升级的,另有品牌定位。格力打出的“好空调格力造”slogan深入身心,海尔则为自己贴上“中国智造”这个闪亮的标签。通过品牌升级和产物的快速更新迭代,本土品牌逐渐将原本属于日系品牌的入门级市场和西欧品牌的高端市场所有吃干抹尽。

中金公司统计的历史数据显示,停止2012年,日系品牌在彩电、洗衣机、空调、冰箱零售市场的占比划分仅剩23%、20%、12%和4%,彻底跌下王座。取而代之的,则是合计占有空调市场半壁山河的格力和美的,成为冰箱行业霸主的海尔,以及在彩电市场齐头并进的TCL、长虹等本土品牌。

输赢既分,中国本土品牌最近几年最先周全收割胜利果实——收购日系家电品牌中国区营业。

东芝是卖身最彻底的日系家电品牌,甚至没有之一。

2016年,东芝白电营业80.1%的股权作价527亿日元出售给美的,后者同时获得东芝40年品牌授权和跨越5000项专利,另有全球各地的生产线、线下署理商。次年,东芝中国区电视营业又自力出售给海信,最引以为豪的PC营业则出售给夏普,基本上周全退出中国市场。

2016年,另一个元老级玩家夏普更是被鸿海以3888亿日元拿下,谋划权、所有权周全易主。至此,或缩短营业、或卖身中资企业、或彻底退出中国市场的日系家电品牌,似乎完全从我们视野中消逝了。

然而,商业社会里永远不会缺少竞争,也没有任何一个商家会放过肉眼可见的利润——中国家电市场虽然早已杀成一片红海,但相较日本本土仍然潜力满满。

蛰伏多年的日系品牌,或许只是在守候一个合适的时机,一个可以让它们梦回*的新时机。

未来的名目:

日系品牌还能卷土重来吗?

正如文章开头所说,松下正在谋害卷土重来,许多日系品牌从来没有彻底放弃中国市场设计。

其中,文章开头提及的松下和中国市场渊源最深,也对这块大肥肉最为不舍。

2019年12月,松下在浙江嘉兴签约建厂。而在此之前不久,松下刚被爆出要出售苏州工厂。花费巨资新建工厂,无疑是松下回应外界质疑,稳固股东、消费者情绪的*手段,同时也再次解释松下不会容易放弃中国市场。

不外这次卷土重来,松下的战略也发生了一些转变:不再把焦点放在传统人人电,反倒瞅上了近些年大热的小家电赛道。

在2017年确立的松下电器中国有限公司,就重点开发小家电营业。其中生长最快的电饭煲品牌,一度挤进中国市场销量榜TOP 5,为松下打了一场久违的翻身仗。

相比仍保持纯正日系血脉的松下,早已卖身鸿海的夏普虽然所有权易主,但日系品牌的烙印并未消除。在收复中国市场失地这件事上,夏普也瞄准了一个更热的风口——智能家居。

夏普在今年4月宣布了一份高端家电事业生长战略,宣布周全投身智能家居行业。凭证设计,夏普的目的是到2024年时,将日本本土的智能家电产物销售额占比提升至70%,外洋市场则提升到50%以上,同样重点提及了中国大陆、美国等几个市场。

在中国市场,夏普早于2019年便提出了“8K AIoT”战略,打造智能物联网。现在,夏普的智能物联系统已经笼罩电视、手机、洗衣机、冰箱和空调等330多款在售商品,产物矩阵不容小觑。日前,夏普还和深圳安立通智能确立周全互助,授权后者署理夏普智能锁在中国市场的销售及其他服务。

然而,这些实验有没有取得乐成?

以后的事情没有人敢打包票。但现在*可以确定的是,时间来到2022年,本土品牌唱主角、日系品牌做陪衬的名目依旧没有改变。

以空调这个焦点品类为例。凭证奥维云网的数据,今年上半年销售额TOP 10所有为本土品牌,所占份额合计跨越90%。其中,排名前三的格力、美的、海尔三巨头就占有了70%的市场份额,统治职位牢不能破。

日系品牌中,骨灰级玩家松下在线下市场的份额仅剩0.27%,线上也才不外0.57%,和*时期相去甚远。除松下之外,也只有驻足高端市场的大金和日立尚且保留一战之力,后者在精装修空调市场份额同比上升2.7%,为日系高端品牌挽回了最后一丝颜面。

(图片来自奥维云网)

除此之外,被日系品牌视为翻身希望的高端家电、小家电和智能家居等赛道,同样挤满中国本土品牌的身影——在这一波转型潮水中,步履蹒跚的日系品牌再次错失了先发时机。

在智能家居领域,夏普提出“8K AIoT”战略的统一年,美的已经提出了“三年毗邻1亿件装备”的目的,并推出了行业*家电全链路近场通讯手艺应用Smart Touch,买通智能窗帘、空调、扫地机械人和电视等诸多智能家居装备。

在高端市场,凭证中怡康的数据,海尔旗下的卡萨帝和格力轮流坐上高端空调销量榜榜首,将三菱、大金等日系品牌远远甩在死后。停止去年年底,1.5万元以上超高端柜机空调市场里,中国本土品牌占有率跨越了80%。剩下不到20%的市场份额,日系品牌还得和韩系、美系品牌厮杀争抢。

虽然我们无法展望日系品牌的未来,但眼前的种种事实证实,属于它们的时代真的已往了。

想卷土重来,谈何容易。

衰落的启示:

切忌停滞不前、盲目自信

入华跨越40年,日系品牌这一起走来有过绚烂,也跌落过谷底,现在正在试图触底反弹。其生长历程令人唏嘘,更值得人警醒。从日系品牌在华生长史来看,忽视用户需求、对市场的转变反映太慢以及逐渐损失的创新能力,是一切问题的泉源。

无论是前文提及的售后服务破绽,照样在过往多次大规模召回事宜中极其糟糕的危急公关,都透露出日系家电品牌的狂妄态度,并导致商家和消费者关系的不停恶化。

2008年和2010年,东芝的洗衣机和洗干一体机多次泛起大规模召回,包罗2005年以来生产的30多个型号产物,涉及数目跨越58万台。但这几回事宜里,中国大陆市场销售的产物都没有*时间被召回 。

东芝方面的注释是,涉及洗衣机型号并未在中国大陆区域销售,但随后遭到媒体和消费者质疑。

在2010年晚些时刻,东芝曾在日本召回1.4万台有质量缺陷的条记本电脑,同样忽视了中国市场。这一次东芝没有逃过消费者的火眼金睛:官网信息显示,被召回的条记本电脑在中国大陆市场和日本市场同步上市,销售的产物参数、设计完全一致。

而这一回东芝给出的回答是:尚未收到中国大陆区域消费者投诉,因此未启动召回程序。类似的情形,在三洋召回洗碗机、洗衣机等产物的事宜中,又一而再地重演。

无论日后若何找补,东芝、松下等日系家电品牌在中国市场的形象已经跌至谷底,很难让消费重拾信托。

至于创新能力的欠缺和滞后的反映速率,则从不适时宜的转型,以及迷信传统人人电错失小家电、智能家居入局时机等一系列操作中体现得淋漓尽致。

作为市场的新统治者,在创新能力、对时代潮水的捕捉能力以及对用户需求的洞察力上,本土品牌都和日系品牌互为镜像。

张瑞敏在2007年就提出,海尔要到达天下*,本质上的竞争对手只有自己。

“我们要走一条和惠而浦、松下完全差其余蹊径,只有走和他们差其余路,即创新的蹊径,我们才气赶超这些对手。”

海尔是全球首家推出工业互联网平台的家电企业,其COSMOPlat平台实现用户个性化需求和流水线生产的连系,将生产效率提升了60%。而该系统面世的2012年,比松下、夏普、日立等品牌筹谋转型还要更早一些。

在售后服务和销售渠道等环节,本土品牌已往也吃过少亏,但始终没有放弃和用户的相同,跌跌撞撞才取得今天的成就。

以美的为例,光是空调售后服务系统就在已往二十年间完成多次大规模改造。从一最先由东软提供服务,到大规模建设线下网点,再到推出总部-分中央-网点三级售后系统和一系列线上辅助系统,用户申请售后变得更利便,企业的运行效率也获得提升。

以史为镜能明得失。日系品牌衰落带来的教训,自然值得本土品牌重视。

写在最后

去年10月,有30年历史的东芝大连有限公司正式宣布停产、结业整理。东芝在通告中示意,大连工厂的医疗器械等营业也被悉数出售,各条生产线都在9月尾陆续歇工。

东芝不是*家,信托也不会是最后一家彻底退出中国市场的日系品牌。仍对中国市场怀揣野心的品牌,如松下等,正在起劲自救。但更多品牌,只能是苦苦支持,做弥留挣扎。

无论若何,日系家电品牌的衰落已成事实,重塑昔日绚烂也难于登天。但日系品牌从崛起到衰落的历程,给行业留下了名贵的履历和教训,值得其他偕行学习,或警示。

现在,本土品牌仍牢牢占有着中国家电市场的主导职位,但有日系品牌前车之鉴,决不能掉以轻心。只有始终保持创新能力、跟上时代生长潮水,同时紧贴用户需求,本土品牌才气拥有真正的灼烁未来。